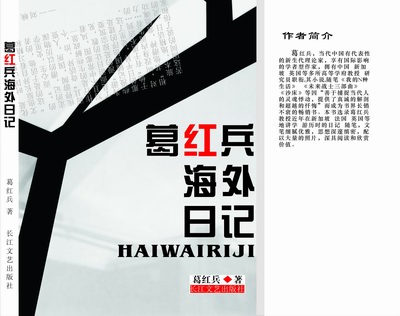

2003年至2004年底,葛红兵以访问学者的身份游历海外,先一年,在南洋,后一年,在欧洲。2005年5月,《葛红兵海外日记》由长江文艺出版社出版。

|

葛红兵说,两年的“游历”,不是“旅游”,而是一段异国的“生活”,他希望以“日记”为书写的形式,写出自己对这一段“生活”的“体悟”——于是,就有了这一本书。

纵观全书,印象至深的有两点:

一、充分发挥了日记体书写的特点,行文直白、平易、朴实、不事雕凿,似乎是自己对着自己说话,也似乎是对着几个相知的朋友说话。

例如:“……我向一个路人问路,问他伦敦经济学院在哪里?那个路人告诉我,我已经走在伦敦经济学院里面了——他让我彻底明白了过来,英国的大学和中国的大学不一样,你是永远也找不到英国大学的大门的,英国的大学没有大门。后来我去朴茨茅斯看到朴茨茅斯大学也是如此。”——《葛红兵海外日记第二辑:在巴黎》

这样的句式,叙事简洁,语感亲切,内涵幽深,有着法国蒙田的随笔风格——尤其是采用“日记”这样一种随心所欲的文体,所以更能彰显作者本我意识——依然故我的葛红兵性格,言谈立意永远都是率真的、直露的、狂妄的、无所顾忌的——这些,在这本书里,我们随处都可以领略到,譬如他在南洋写成的对“中日关系”的系列看法,因其观点与国内一部分网民相悖,引得网上硝烟弥漫、论争纷起,至今也未止息。

二、充分发挥学者散文的特点,如在院校讲坛上上大课,言辞慷慨、夹叙夹议,旁证博引、思维敏捷、议论深入、观点新锐。

例如:“按照德国学者汉娜·鄂兰(Hannah Arendt)的定义,conscientious objection(良心抵抗)是基于个人良心和信仰而拒绝战争和暴力杀戮的权利;按照美国学者约翰·罗尔斯(John Rawls)的说法Civil Disobedience(公民不服从)是在民主法治社会里,个别法律暂时偏离了正义,公民在尝试过其他所有方式都宣告无效之后,有权以不服从法律的方式提出使法律回归正义的诉求。要非常感谢这两个概念啊,它赋予了人类免除被迫充当战争机器、拒绝就死、也拒绝杀戮他人的权利,它赋予爱好和平、信仰爱可以感召恶的人以拒绝暴力的权利。”——(《葛红兵海外日记第三辑:在英国》

与此前国内出版的几部名人写的异国游记是不同的,《葛红兵海外日记》既不属浮光掠影式的异域采风记,也不属主题先行式的海外文明录,而是如作者所说的那样,是一种随感式的论说,一段海外生活的“有感而发”,看似轻松率性,实则深沉严肃,题材涉及宽广而纵深,衣食住行,文学、哲学、史学、教育学、艺术,社会建构、宗教理想,无所不及,无所不包——丰厚的中西文化知识和先进的世界思维理念在这里融会贯通——所以此书也被人称为:“一次思想者的旅行”。

思想者的一次旅行,上下几千年,纵横数万里,从亚洲到欧洲,从东方文明到西方文明——一个异乡游学的孤独者,一个世纪文明的探寻者,沉下去,沉下去,沉浸在异国的生活中去,深浸在无国界的大空间中去,关于战争、关于和平、关于自然、关于人类、关于宇宙、关于生存的意义,关于生命的价值……他希望找到他需要的答案。

心内的谦卑匍匐,身外的姿肆飞扬,《葛红兵海外日记》,葛红兵的精神之旅——从海外归来,学习、传播,他的寻觅不会终止,他的追求不会终止,放弃小我,回归大我,谦恭、虔诚、博爱、宽容,宗教精神和信仰力量——他的理想国。

末句不理想,你改一下。