2001年,我承担了学校化学实验班的化学教学任务,并任该班的班主任。化学实验班的学生化学基础普遍较好,而且对化学的探究兴趣也较强烈。学生高度的学习自觉性激发了我的教改欲望。我在全面分析高中教学内容的基础上,尝试用任务驱动教学法开展教学。通过师生的共同努力,不仅提前完成了高中阶段教材的教学任务,而且在统考、化学竞赛中,学生都取得了较好的成绩,不少学生还将撰写的化学小论文参加评比或投稿,其中有的论文已获奖或发表。本文以《碱金属》一章教学为例,谈谈我近两年来实施任务驱动教学法的认识和体会。

一、化学教学中实施任务驱动教学法的可行性

“任务驱动”是实施探究式教学模式的一种教学方法。从学习者的角度说,“任务驱动”是一种学习方法,它适用于学习各类实践性和操作性较强的知识和技能。“任务驱动”学习法可以帮助学习者明确学习目标。从教师的角度说,“任务驱动”是一种建立在建构主义理论基础上的教学方法,适用于培养学生自主学习、分析问题、解决问题的能力。在这里,任务的确定、完成、对完成任务情况的评估成为教学的中心环节,教师由传统的“主角”转变为“配角”,学生也不再把学习当任务,而是根据任务需求来学习,由被动地接受知识转变为主动地寻求知识。

化学是一门以实验为基础的学科,所包含的教学内容主要有“物质性质的识记和理解”、“物质变化过程的理解和相关计算”,这些知识和技能的学习和掌握,主要通过化学实验和相关的计算、分析来完成。而化学实验、相关的计算和分析具有实践性和操作性较强的特点,相对于其他学科来说,知识点又比较多、散、碎。教师如果把教学内容中的关键知识点分成若干个小模块,针对学生实际水平和学校教学条件,设计出一个个任务,让学生来逐个完成,那么,学生就会在具有明确目标的任务的驱动下,自发地学习化学知识,其分析问题、解决问题的能力也得到了培养。例如,《碱金属》这一章,我用7个任务把关键知识点都包含进去,通过对这7个任务的探究,不仅完成了学科教学目标,而且较好地实现了培养学生科学精神、科学思维、科学习惯和科学道德的目标。

二、“碱金属”任务驱动教学法教学设计

1.任务的设计

首先我全面分析了《碱金属》的教学内容,归纳出学生必须掌握的关键知识点有“金属钠”、“钠的氧化物”、“钠的过氧化物”、“钠的氢氧化物”、“钠盐”的物理和化学性质,以及“碱金属一族的性质递变”,然后以这些知识点为核心,以实验操作和相关的计算、分析为载体,设计了以下实践任务:

A.如何能很好地观察金属钠的真面目?请制作钠的标本。

B.钠通常保存在煤油中,若保存在水中,你将看到些什么?为什么会这样?

C.钠着火了,可以用水扑灭吗?取一小粒钠,模拟钠着火时救火的过程。

D.碳酸钠和碳酸氢钠如何区分?你有哪些方法?动手试试。

E.用稀盐酸逐滴滴入碳酸钠溶液,将产生二氧化碳的量n(CO2)随时间t变化的关系用图来表示。

F.用碳酸钠溶液逐滴滴入稀盐酸中,将产生二氧化碳的量n(CO2)随时间t变化的关系用图来表示。

G.上述各问中,“钠”字改成“钾”字,又如何?试归纳“碱金属一族性质及递变规律”。

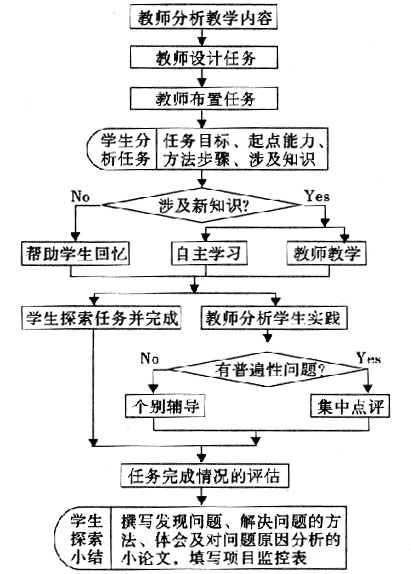

2.教学流程

依照任务驱动教学法的特点,《碱金属》一章的教学按以下教学流程开展教学。

三、我的几点认识

1.有关任务设计

任务驱动教学的重中之重是设计出科学、切实可行的“任务”,为了达到这个目的,在设计任务时我注意到了以下几个方面。

(1)任务的系统性

教材的每一章总有一个总的教学目标,设计任务时须先把总目标细分成一个个的小目标,并把每一个学习模块的内容细化为一个个容易掌握的“任务”,通过这些小“任务”的有机组合来体现总的学习目标。《碱金属》一章的总目标是“碱金属一族的性质及递变规律的认识”,而这一总目标的实现又是通过对钠元素这一典型代表的认识来达到的。因此,我设计了6个和钠有关的小任务(任务A、B、C、D、E、F)让学生去完成,学生通过对这6个小任务的探究,认识了钠元素的单质、 氧化物、 过氧化物、 氢氧化物、 盐等存在物质的性质,然后通过任务G的探究,使认知上升到对碱金属一族元素性质及其递变规律的认识和理解。7个任务,涵盖了整章教材的关键知识点,通过对这7 个任务的探究,学生掌握的不仅仅是这些关键知识点,更重要的是能系统地把握碱金属的性质及递变规律。

(2)任务的可操作性

任务的可操作性主要包含三个方面的含义。

一是在初级的任务探索阶段,解决任务的方法要具有外显的特征,便于学生通过自己分析任务想到需采取的方法。学生通过努力不仅解决了当前的任务,更为后续任务的探究创造了条件;同时学生因此获得探索的成就感,进一步激发起自主探究的积极性。为了使学生认识钠的基本性质,我设计了任务B。学生看了任务B后很容易想到做“把钠放入水中”的实验,简单的操作途径、奇妙的反应现象大大激发了学生进一步探索的兴趣。我趁热打铁,布置了任务C,实际上任务B的反应现象就是任务C第一个小任务的答案。

二是布置的任务要有一定的深度和难度,但深不是“深不可测”,难也不是“高不可攀”。任务探究中,要使学生能有“想一想,豁然开朗”、“跳一跳,摘到桃子”的体验。任务C中,若简单设计成过氧化钠与水反应的实验,可能就没有了丝毫的挑战性,有些学生甚至不屑一做(书上有现成的反应式和实验现象)。现设计成“模拟钠着火时救火的过程”,就大不相同了,至少学生得考虑钠着火时发生了一些什么反应,加水时又会有什么反应,如何避免这些反应而终止钠的燃烧,而这些知识又是在前面的任务中学到了的。模拟救火可能不成功,但综合运用知识的能力得到了培养,目的还是达到了。

三是任务必须有明确的可观察、可评估的目标,便于学生朝着一个明确的方向进行努力,也便于任务完成后的评估。在任务A中,光有“如何能很好地观察金属钠?”不足以形成一个实践性很强的任务,任务的内涵很单一,任务完成也没有一个明确的标准。这样就会给实践探究带来误导。于是我加了第二个小任务“请制作钠的标本”,“做出标本”就是任务完成的标志,而在标本制作过程中的失败经历,又会让钠的基本性质深深嵌入学生的脑中。

(3)任务探究手段的多样性

学生的知识经验、实践经验和思维特点各不相同,同样一个任务,不同的学生会从不同的角度和方向去分析问题和解决问题。如果设计的任务都只有一种探索途径和解决方法,势必造成任务探究的失败,并最终导致教学目标的难以达成。另一方面,如果设计的任务都限定一种探索途径和解决方法,就会抑制学生创新思维的发展,不利于他们综合运用多方面知识的能力和创新能力的培养。量化教学能使学生对于化学反应的定性认识上升到定量的分析,培养学生科学研究的能力。为了达成量化教学,我设计了任务E和F。传统的关系分析方法是“描点作图法”,但实际上完成这两个任务的手段是可以多样的,如利用计算机处理就是一条有效的途径。学生当时正在学习Excel报表处理软件,于是我没有要求学生“用描点作图法画出n(CO2)和t的关系图”,而是让学生“将n(CO2)和t之间的关系用图来表示”。这一任务描述的简单变化极大地丰富了任务探究的手段,学生不仅可以用描点作图法,也可以用表格法,更可以用Excel软件中的数据统计、报表生成功能来作出关系图。而Excel的“现学现用”,不仅使学生学到了运用信息技术进行化学分析的技能,而且体现了学科整合的思想,充实了信息技术学科的实践内容,培养了学生在信息时代必须具备的乐于、善于运用信息技术学习、解决问题的素养。

2.有关教学活动的组织

(1)提供尽可能多的实践场所和设备

任务的自主探索必须在相对开放的场所才能进行。我一方面在教室的角上摆放了实验桌、常用仪器和试剂,由学生专人负责管理;另一方面开放实验室,请一名实验员协助指导,把一些不便在教室里进行的实验放在这里进行。同时和计算机老师商量,允许学生在课余时间到机房上网查找资料、进行信息处理,还把一些和信息技术学科联系密切的任务安排在信息技术实践课中进行。费这么多周折,目的只有一个,就是使学生有更多的时间和兴趣去完成任务。

(2)小组协作

合作是现代社会谋求共同发展的基础,让学生以小组为单位进行任务探究,不仅可以培养学生的合作精神,而且对一些发散性任务,通过组内讨论交流,可以提高任务探究的效率。化学实验班一共是45人,我就按5人一组把全班分成9个小组,并指派了小组长。任务布置后,由组长牵头进行分工,然后制定计划并进行实施。又由学生选举产生了一名部长,由这名部长负责9个小组的统筹和协调。另外还设计了“项目完成监控表”,要求各小组把探究过程记录在“项目完成监控表”中。这样既促进了小组协作,又为过程评估提供了依据。

当然,对于一些每个学生都必须具备的知识和技能,我也设计了一些针对个体的任务让每位学生独立去完成(如撰写化学小论文)。在这样的任务探究过程中,学生的独立思考能力得到了培养。