现代教学论认为,学生是认识的主体,教学中应充分发挥学生学习的积极性、主动性,促进学生主动学习。因此,教师必须依据学生的心理规律,对学生进行科学的引导,以便收到良好的效果。具体地说,可从以下几个方面着手。

一、运用迁移规律,促进学生主动学习

迁移规律是教育心理学揭示的一条重要的规律。它是指“一种学习对另一种学习的影响”。学习的目的不是把知识贮存于大脑之中,而是最终要化为能力,去解决不同情境的问题,这要通过迁移来实现。能力的形成和发展是通过知识的广泛获得及广泛的迁移实现的。在小学数学学习中,迁移是极其普遍的现象,数学知识、数学技能、数学学习方法等都能迁移。 例如,学习整数加减法对小数加减法的学习有促进作用,形成了解答简单应用题的技能有助于掌握解答复合应用题的技能,学习梯形的面积可仿照三角形面积的学习方法等。数学知识中相似点越多,越有利于知识的迁移。因此教学中教师出示新的学习材料时要尽量揭示它与原有认知结构中的数学知识的相似相通之处,这样学生就能运用已有的知识、技能和经验主动学习新的知识,同时也有利于学生认知结构的构建。例如,教学“梯形面积的计算”时,教师可作如下提问:

1.求三角形面积时我们是把它转化成什么图形?是怎样转化的? 引导学生回忆:求三角形面积需要把三角形转化成平行四边形,是用两个完全一样的三角形拼成一个平行四边形。

2.能把两个完全一样的梯形拼成一个平行四边形吗? 让学生拿出准备好的两个完全一样的梯形拼一拼。他们会发现,两个完全一样的梯形可以拼成一个平行四边形。

3.你能推导出梯形的面积公式吗?

学生兴趣高涨,依照三角形面积公式的推导方法能很快推导出梯形面积的计算方法。这样可使学生学得积极主动。

二、激发学习兴趣,促进学生主动学习

兴趣是最好的老师。兴趣是一种巨大的激励学习的潜在力量。在教学中,当一个学生对他所学的学科发生兴趣时,就会积极、主动、愉快地去学习,而不会感到是种沉重的负担,因而要教师从多方面给予引趣。激发和培养学生的学习兴趣,应当成为教学中随时随地的一项任务。数学来源于现实,也必然扎根于现实,并且广泛应用于现实。由现实生活抽象概括出数学知识,再把数学知识广泛应用于现实生活,必将激发学生学习数学的兴趣。教师适时的表扬、鼓励,对学生学习给予肯定的评价,也是提高学生学习兴趣的有效手段。总之,学生的学习兴趣不是与生俱来的,是在一定条件下培养起来的。只有学生有了浓厚的学习兴趣,才能积极主动地探求新知。例如,在教学长度单位中,教师可以提出这样的问题,你有多高?用什么作单位?身体有多重?用什么作单位?比一比你和你的同桌谁重……这些都是小学生经常遇到的问题,而要准确地说出结果,就需要我们量一量、称一称、想一想,这些都离不开数学。此外,生活中的日常购物问题均发生在身边,我们买东西、做衣服、外出旅游,都离不开数学。又如,在讲“三角形三边关系”时,教师提出问题:三根木棒能不能一定组成一个三角形?大多数学生回答是肯定。这时,教师拿出三根木棒进行演示,当学生看到居然不能组成三角形时,感到很好奇,教师这时再演示把最长的木棒适当截去一截,与另两根组成了一个三角形,然后教师启发学生自己动手用木棒去寻找三角形三边的长应存在一个怎样的关系才能构成一个三角形。这样的教法既有促使学生探索,又能将思维引向深人,从而激发学生学习数学的兴趣。在教学中,多为学生创造成功的机遇,使学生把学习数学当成一件乐事,在成功的基础上去争取更大的成功。

三、创设恰当的问题情境,促进学生主动学习

所谓问题情境是指一种具有一定难度,而经过自身努力又能够解决的问题。根据不同的教学内容,恰当地创设情景,容易引起学生兴趣和吸引他们的注意力,学生感悟到数学问题的存在,引起一种学习的需要,从而使学生能积极主动地投入到学习、探索之中。例如,在教学"积的近似值"时,我们就可以模拟到商店买商品的情境,由老师担当营业员,让学生轮流当顾客买一定数量的某种商品。

学生甲:每千克12.32元的水果冻,买2千克

营业员:请您付24.6元

学生乙:每千克10.52元的什锦糖,买3千克

营业员:请您付31.6元

……

突然,学生乙提出疑问,每千克10.52元的什锦糖,买3千克怎么要付31.6元,应该付31.56元。一石激起千层浪,其他学生也纷纷提出了同样的疑问。此时,教师再引出学习的内容。这样,用学生身边的事情,呈现教学内容增加了数学教学的趣味性和现实性,使学生在学习积的近似值时,不再感到枯燥乏味,增强了教学实效。又如在教学十的加减一课时,我不是简单地给学生讲计算方法,而是把这一课制作成有趣的多媒体动画,多媒体演示小白兔买铅笔遇到了难题,10-7=?哪位聪明的小朋友愿意帮助它。通过小白兔买铅笔这一教学情境的设置,调动了学生学习的积极性,学生主动帮助小白兔想出各种解决问题的办法。在情境教学中培养了学生主动探索精神。

四、让学生意识到自己的进步,促进学生主动学习

研究表明,学生在学习过程中遇到困难时,如果是通过自己的努力求得答案,自己概括出定义、规律、法则等,那么他解决问题的积极性将会越来越高。自己克服的困难越多越大,其学习也就越积极。因此,让学生意识到自己的进步,学生就会在愉悦的情绪中产生一种渴求学习的愿望,从而更加积极主动地学习。这就要求教师在教学中做到,该由学生自己去探索的知识,就放手让他们自己去探索,该由学生自己获取的知识,他们自己在探索过程中思维受阻时,教师只作适当的提示和暗示,让学生体会到所学会的知识是自己“发现”的,自己“创造”出来的,从而使其体会到自己的成功和进步。例如,教学“长方体表面积”时,先让学生明确长方体六个面的总面积叫长方体的表面积,接着教师提问:怎样计算长方体的表面积呢?让学生观察长方体的直观图,自己去探索。为了便于观察,教师可把相对的面涂上相同的颜色,暗示学生两个相对的面的面积相等。学生很快得出:

前后两个面的面积=长×高×2

左右两个面的面积=宽×高×2

上下两个面的面积=长×宽×2 要求长方体的表面积,即六个面的总面积,只要把这六个面的面积相加就可以了,从而得出:

长方体表面积=长×高×2+宽×高×2+长×宽×2

=(长×高+宽×高+长×宽)×2

这样,学生通过自己的探索和思考而获得的知识,理解必然是深刻的。学生体会到探索的乐趣和成果后,将会更加努力,更加主动地学习。

五、教给“尝试”的学习方法,促进学生主动学习

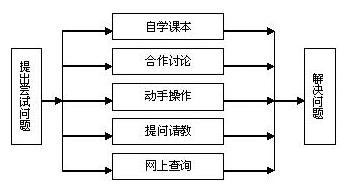

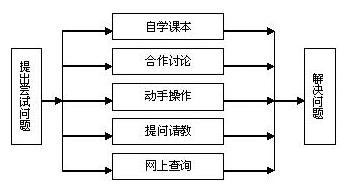

心理学家桑代克认为:“尝试与错误是学习的基本形式。”的确,学生在自己的探索学习中,不可能总能选对解决问题的方法和途径,必然会出现思维受阻的时候。这时,就必须调整思路,另行出击。此时教师应及时激发学生“试一试”的欲望,启发他们利用自己原有的认知结构向可能解决问题的各个方面辐射,尽量寻找解决问题的各种途径,在不断的尝试与选择中解决问题,掌握知识。整个尝试学习过程可用如下简图表示:

例如,教学“能被3整除的数的特征”时,学生由于受能被2和5整除的数的特征的干扰,首先会想到能被3整除的数的特征也看个位,经过尝试发现这是错误的,这时就应调整思路,换个角度考虑问题。学生可能会从反面考虑,看最高位。也可能综合考虑,既看最高位,又看个位。还可能整体考虑,看各位数字的和或积。经过不断的尝试,摒弃错误,最终获得正确的认识。尝试是一种非常重要的数学学习方法,教师在教学中必须教给学生这种方法,否则学生一旦思维受阻不能调整自己的思路,不能另找途径,就无法继续学习。

总之,培养学生主动探索、独立学习,是新一轮课程改革的任务之一,是新世纪教育改革的大趋势,在今后的教学活动中,我还要给学生提供更多、更好的探索机会,促进学生主动学习,培养学生的探索精神和创造能力。