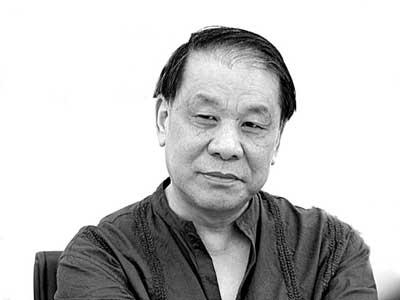

刘心武档案:生于1942年,当代作家。笔名刘浏、赵壮汉等。四川成都人。1961年毕业于北京师范专科学校,后任中学教员15年。1976年后任北京出版社编辑。1977年发表短篇小说《班主任》,被认为是新时期文学的发轫作,获首届全国优秀短篇小说奖。后又发表《爱情的位置》、《醒来吧,弟弟》、《我爱每一片绿叶》(获全国优秀短篇小说奖)等小说,曾引起强烈反响。长篇小说《钟鼓楼》获全国第二届茅盾文学奖,还出版有散文集、理论集、儿童文学等作品以及8卷本《刘心武文集》。

要追求美,但是不要追求完美 刘心武:我一听就明白了,因为我也年轻过(笑),我年轻的时候好胜心也是特别强,而那个时候遭遇的困难比现在还要多。但这个时候你们这一代人遇到的困难又是我们那一代人没有遇到过的,就不对比了。但是都会焦虑,所以化解焦虑是非常重要的。化解焦虑有两个办法,一个办法是读“心灵鸡汤”之类的文章给你补养,可是光这样是不够的,为什么要“做操”呢?这个时候你要掌握几个来回调节自己的办法。这个时候,从我个人的生活体验当中总结出一条:在奋斗的过程当中,奋斗的过程用一句简单的话就是“追求美”——一方面是追求外在的美,社会上有公论的,什么东西是真善美,我去追求它,这是一个外在的美;另外一个就是自己,自己把自己弄美了,通过在追求美的过程中,展示自己的才华,展示自己的能力,而且希望能够有一个成绩、一个业绩出现。 刘心武:我从来都是一个为读者写作的作家,但我又充分意识到,我不可能满足所有读者的需求。很抱歉,下面的话如果得罪读者的话,希望他们能够原谅我,我无非是打一个比方。读者是一个多头怪物,就好比一个网站对网民一样,它是一个多头怪物。没有恶意在里面,应该是一个很生动的比喻,你不可能满足这么多人共同的兴趣,而且很多人之间没法儿合并同类项,从数学上说就是没有公约数的,在这一点上,就像你刚才说的,我放弃。 (编辑 木木)

记者:这个作品到底是蓄谋已久写出来的,还是各时期并到一起写的?

刘心武:我觉得这两个因素都有,其中很大一部分是过去发表过的,但是没有按这样一个主题把它挑选集中起来,另外也是一个“蓄谋”,在出版社的推动和读者的推动下才出的。有一次一个读者就问我,为什么你不把这类文章单出一本呢?后来出版社也有这个建议,这两个因素一凑合,才出了这样一本书。

记者:年轻人往往需要非常执著地追求一件事情,追求的时候很容易产生焦躁和心理失衡,年轻人怎样做心理体操?

这个时候,往往遇到困难时就特别容易灰心,我就给自己总结出一句话,在这个书里能找到:“你一定要追求美,但是你一定不要追求完美。”这就是《心灵体操》。什么意思呢,你不要放弃,你不追求美就放弃了,不能放弃,生活当中你遇到了很多假恶丑,但是你要坚信,真善美一定能够找到。我这里也引用了一句罗曼·罗兰的话,“累累的创伤就是生活给我们的标记,但是在每个创伤上都标志着前进的一步。创伤使我们不美,但是创伤又使我们进一步得到美。”

所以这个情况下,要追求美,但是不要追求完美,因为人最后垮下来的原因往往都是因为世界不完美,因为他觉得世界不完美就要反世界、反人类,到了极端以后就成为所有的对立面了,这样他就会疯了。他觉得自己不完美,失败了他就容易自杀。

我任何一本书都不是畅销书

记者:随着阅历的增长,您现在对什么有深刻的印象?

刘心武:现在我开始探求人性,我现在写一些书,虽然不像以前那么轰动,但是我在探求人性。我现在得出一个结论,我有人性了。讲人性的时候,中国儒家思想认为“人之初,性本善”,所以我们使用“人性”这个词的时候都是褒义的,比如“这个东西设计得很人性化”,“这个大楼很人性化”,“这个门户网站很人性化。”这个说法我不反对,因为有一个约定俗成的语义的共同认知,但实际上人性是复杂的。前些天我在《文汇报》中发表一篇文章“人心中有灰色领域”,一个我承认我有灰色领域,另外我承认我有人性恶,我认为为什么要做操?为什么光喝鸡汤不行,人使自己高尚起来,或者使自己过得舒服起来,享受生活、过得很愉快的话,一个很重要的就是要压抑自己的人性恶,压抑自己的人性阴暗面,这是非常重要的。

比如我很愿意享受微小、琐屑的生活乐趣,像我在温榆河边画一幅水彩画,我画树林子,画那些藕农种藕。我没有什么功利的目的在里面,但是我使自己意识到,一个生命活着的时候,可以有这么多的愉快。

记者:我觉得字里行间洋溢着一种超脱的感觉,可能我不知道您现在的状况和十年前到底有多大的区别,你在没有“被遮蔽”的感觉?

刘心武:你必须要承认一个现实,人一定要在承认现实的前提下来做心灵体操,不承认现实是不行的,比如非要找很多理由证明,我现在也没有被遮蔽,现在我正在中央电视台十频道讲《红楼梦》,但是这些东西也可以说它是一种事实,我没有出局,我确实没有完全停止我的文化创作活动。但是要坦率地承认,因为一个社会总是要向前发展,一个社会要向前发展就必须要遮蔽很多东西,不遮蔽,就没法儿发展。你写了一个东西,你有名,你老是有名,你总是老大,那你后面那些生命怎么办?

我那个时候三十多岁,现在我六十多岁了,我不能说我还要回到那种社会效益轰动的光环笼罩下。现在我应该坦率承认,现在再评奖,他可能不会考虑我了,有排行榜,可能也排不进去了,整个文化活动也都市场化了,所以它有一个经济效益,比如畅销书。我的书没有任何一本是卖不动,不赚钱的,但是我任何一本书都不是畅销书。我的所有书是“常销书”,在这种情况下要承认这种现实,必须先承认。承认又分两个角度:一个角度是承认以后为世道的进步而高兴,虽然我被遮蔽了,但是有那么多年轻人杀出来,他们能够成为一个大的文学明星,书卖得很好,很多人喜欢读,我为他们高兴;另外,我还要自得其乐,我虽然边缘化了,我没有出局,要自得其乐。

《班主任》成功,我承认是沾了政治光

记者:都知道您当年是因为《班主任》出的名,其实在那之前您也发表了很多文章。

刘心武:在这之前我就喜欢文学、写作,都出过单本的书。“文革”后期讲学习“样板戏”、“三突出”,我都去参照过。但是《班主任》的产生,一方面使我“抱得大名”,另一方面也使我懂得了找自己的路。

《班主任》是一次不听指挥的写作,那个时候虽然“四人帮”抓起来了,但是十一届三中全会还没有召开,没有确立党的改革开放的政治路线,差整整一年,那个时候没有人说你可以反文化大革命了,可以提出这样尖锐的问题了,甚至说一个团支部书记也是有问题的,没有任何文学“导游”给你指这条路,我通过自己思考以后,终于提出了这样的问题,走了这条路。

最后就逐渐被遮蔽(笑),新的文学浪潮不断出现,人们就觉得《班主任》这种作品无非就是借小说之口,表达一些政治理念。这种说法也是对的。

记者:有人说您之所以抱得大名就是沾了政治的光,您能接受吗?

刘心武:能接受,但是要稍微解释一下,我并不是根据官方的指示、精神来了写了这种作品,恰恰在某种角度上是走在官方前面了。随着十一届三中全会召开确定改革开放路线,到1980年才有一个党的文件正式否定了文化大革命,所以那种误解不应该有,觉得我是看了这个决议才写这个作品,其实不是那样的,是很冒风险的。

记者:那“沾光说”呢?

刘心武:为什么有“沾光说”呢?改革开放以后的政治力量,小平同志的路线得到了人民的承认、世界的承认。这样的话,我的作品不但不是错的,而且还是对的,所以第一次给我评奖,我得了第一名,而且当时茅盾先生还在世,亲手把奖给我,抱得大名。所以如果没有改革开放的大形势,《班主任》不可能得到这样大的肯定,最后使我登上文坛,成为一个作家。从这个角度上来说,个人的力量再大,也斗不过历史,还是历史给了我机遇。

我比喻自己栽了四棵树

记者:像《钟鼓楼》那样的作品,您大概写不出来了吧?

刘心武:我最好的作品是《四牌楼》,上海市评优秀长篇小说大奖时给过《四牌楼》一个奖。但总体来说,一个是《班主任》抱得大名,另外是《钟鼓楼》得了大奖,但其实《四牌楼》是我写得最好的作品,我觉得我再也写不出来这样的,所以网友点出来是对的。

记者:想知道您今后的写作方向将何去何从?

刘心武:我自己比喻就是栽了四棵树,一个就是小说,其次还要继续探索人性,第三我写建筑评论,第四就是我搞《红楼梦》研究。

我感谢很多人对我的厚爱,有人把我定位为“有希望写出非常出色小说的作家”。问我为什么不集中做一件事呢?他对我这种期望我表示十二万分的感谢,但是我是一个独立的生命,我不能抑制自己其他方面创作的冲动和欲望,当然我现在只控制在种这四棵树上,不能再多了,目前这四棵树哪个我也不想放弃。

比如小说,我始终没有放弃,我的小说只是现在不轰动罢了。有的人说,在报刊上经常看到一些新得奖的、新近排行榜的、新近畅销的,也把我遮蔽了。比如去年我出了一本很新的小说集,叫做《站冰》,人民文学出版社出版的,里面都是一些很新的中篇小说,我没有停止我的小说写作,只是有的读者老去注意这个,他也没有很多精力仔细搜索,他只能看什么轰动,什么在传媒焦点上的,其实我还在写。我觉得以我现在的精力来栽这四棵树还是完全能应付过来的。

记者:您现在出版了哪些红学方面的书籍?

刘心武:我已经连续出了四本,最新的一本马上要在书店卖了,叫《红楼望月》,这是展现我秦学研究里最新成果的书,是山西出版社出版的,篇幅也比较长。

我不指望白领来读我的作品

记者:你现在感觉自己的写作对象是什么人?为读者还是自己?

我不去追求公约数。追求每一个头都向我点头,这是不可能的。但是我知道,会有一些读者喜欢我的文字,喜欢跟我交流,我有一个相对稳定的读者群,我知道他们期望什么,我心中有数,我为他们写作,我不是为所有的、漫无边际的读者写作,而是为这当中的一部分读者写作。这部分简单来说,从年龄段来说,很年轻的可能不一定喜欢我的作品,甚至越来越少,基本是一批追踪阅读我作品的人,这批人的年龄看,大概是在40岁到70岁之间。

从职业上说,非常雅皮、白领可能也不愿意读我的作品,他们更愿意读同代人的,传达出很丰富的雅皮信息的。我有时候也上网,不完全是那种非常落伍的老古董,跟“要么是在星巴克,要么是在去星巴克的路上”相比,我不指望这批人来读我的作品,但是一般的公务员,一般的教师,一般的市民,从职业分布来说可能有一部分人读我的作品。

信报记者 李 冰/文 新浪供图

■采访手记

刘心武,这仿佛是个既熟悉又陌生的名字,《班主任》、《钟鼓楼》……在那个物质、精神世界都贫瘠苍白的时代,他笔下的文字给人们带来的慰藉是当今许多畅销书作者无法企及甚至想象的。与李国文、从维熙他们一起,他们似乎都属于上个世纪了,而那些被定格的文字后面更多的是不为人知的一切,他们的生活与创作都离当下越来越遥远,在追求新事物的大众视野里,他们也越来越陌生。

年初,刘心武的《心灵体操》由时代文艺出版社出版,这本发行量仍不是很大的新作是传授一套如何保持心灵健康的“体操”的,也许这与都市人心中的焦虑不安不谋而合,书竟然又畅销起来,据该书责编说正在加印中。

而刘心武则对媒体保留着出自他本能的拒绝,五一前打电话给他,他想都不想就说,“别采访我,我都这么老了,也不是什么人物,还是写别人吧,不就写了点书嘛,我真的没什么价值。”同时他又列出来一堆正准备采访他的媒体名单。还是在电话里聊了起来,说到他作家之外的职业选择,他出乎我预料地说是当演员,“当年我高中毕业考上了北京戏剧学院表演系,因为政审不合格才没上成。”次之的选择是当老板,“住豪宅开名车,那也是一种人生价值啊。”“可是中国不就少一个作家了吗?”“可以通吃啊,比如海岩,人家不又当作家又经商也很成功吗?说是这么说,我跟我的同辈人比起来,已经不知要幸运多少倍了。”刘心武是率真的,问他最近是否关注其他作家的作品,他毫不做作地答:“你难道以为我们之间会互相看对方写的东西吗?别说没时间,有时间也不会看的。”