教案示例二

教学目标

知识目标

1.了解巴尔扎克、雨果的作品风格及他们在法国文学史上的地位和影响。

2.理解雨果对巴尔扎克及其作品的高度评价,体会他对巴尔扎克的深切悼念和无限敬仰之情

3.正确理解雨果在文中所阐述的人生观、生死观。

能力目标

1.鉴赏诗化、哲理化的语言,充分体味其中所蕴含的深刻哲理和思想感情,提高语言鉴赏能力。

2.通过对课文情理交融特点的赏析,培养学生鉴赏散文含蓄美的能力。

3.学习运用比较阅读法,提高阅读能力。

德育目标

学习巴尔扎克和雨果对事业执著追求的精神和他们宽广的胸怀,树立正确的人生观、生死观。

教学重点

1.体味本文思想感情。

2.品味文中含义丰富的语句。

教学难点

1.引导学生把握这篇葬词的独到之处。

2.研读课文第三段,作者是从哪几个方面评价巴尔扎克作品的。

教学方法

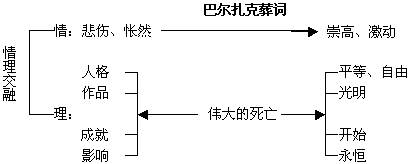

1.诵读教学法。本文作者以激越的情感、高亢的语调、诗化的语言、哲理的信念颂扬了巴尔扎克的伟大贡献和不朽的价值,有悲伤、怅然,更有崇高和激动,适合朗读。通过朗读,创设浓浓的情感氛围,令学生产生共鸣,从而更深地理解文意,体味情感。

2.讨论法和点拨法相结合。讨论法可以突出学生的主体地位,让他们自觉主动地投入学习。教师应相机点拨、引导学生,以免放任自流、浅尝辄止。

3.探究拓展法。扩大学习空间,调动学生探究未知的主动性、积极性,逐步提高散文鉴赏能力。

课时安排

2课时

教学步骤

第一课时

教学目标

1.整体感知文意,理清行文思路。

2.熟悉文章,把握主旨。

3.深入领会这篇文章所表达的强列的思想感情和深邃的哲理。

教学过程

一、导语设计

多媒体显示罗丹博物院巴尔扎克塑像图片,教师配乐朗读:

他昂着头,披着睡袍,仿佛在展望美丽的晨曦;又似乎对他所揭露和鞭挞的人欲横流的资产阶级社会,表示一种藐视;要不然,就是他自信将留下传世的杰作——“非人工的纪念碑”,因而怀着“咱们俩来拼一拼”的情绪。他那像雄狮一样硕大的头、粗壮的脖子、鬣毛般的长发、略带棱角的头型以及健壮的身躯,显示了无限充沛的精力与宏伟的气势,他本身就是一个奇迹,他就是巴尔扎克。

1850年8月18日,是举世哀痛的日子,一代文豪巴尔扎克在巴黎与世长辞。一颗文学巨星陨落了,上苍为之动容。在8月20日那天,天气阴晦,细雨霏霏,巴尔扎克葬礼在拉雪兹公墓举行,雨果冒雨对公众发表了悼念演讲。让我们学习雨果先生的悼词,来缅怀这位伟人吧!

哀乐声起,全体起立,为巴尔扎克默哀三分钟。

二、巴尔扎克、雨果及写作背景简介

三、播放示范朗读磁带或教师范读,要求学生凝神听读,感受文章的感情和风格

教师出示小黑板或投影显示,检查学生字词积累情况。

1.下列词语中画线的字.读音全部正确的一项是( )

A.哀悼(dǎo) 显赫(hè) 泰然自若(tài)

B.佼佼(jiǎo) 粗鄙(bǐ) 熠熠发光(yì)

C.解剖(pāo) 羡慕(xiàn)翅膀(bǎng)

D.诚挚(zhí) 睿智(ruì) 忏悔(chàn)

2.下列各组词中,没有错别字的一组是( )

A.振惊 锁碎 惊惶 至善至美

B.显赫 忧郁 金刚 有目共睹

C.羡慕 奥密 庞大 愤世嫉俗

D.雕像 闪耀 清淅 大名鼎鼎

选出两名学生回答。

明确: 1.B 2.B

四、重难点解决

1.整体感知文意,理清全文思路

教师设计相关思考题,学生分组讨论、交流,教师可相机点拨。

(1)提问:文章对巴尔扎克是从哪几个方面评价的?请筛选出相关词句,作概括说明 学生分组讨论研究,然后交流。

明确:相关词句有:①巴尔扎克先生属于19世纪拿破仑之后的强有力的作家之列……②在最伟大的人物中间,巴尔扎克是名列前茅者;在最优秀的人物中间,巴尔扎克是佼佼者之一。③他的一生是短促的,然而也是饱满的,作品比岁月还多。①唉!这位惊人的,不知疲倦的作家,这位哲学家,这位思想家,这位诗人,这位天才,在同我们一起旅居在这世上期间,经历了充满风暴和斗争的生活,这是一切伟大人物的共同命运。

⑤在他进入坟墓的这一天,他同时也步入了荣誉的宫殿。从今以后,他将和祖国的星星一起,熠熠闪耀于我们上空的云层之上。

从这些相关语句可以看出,文章是从巴尔扎克人格、作品、成就和影响四个方面评价的。

(2)提问:课文第三段是从哪几个方而评价巴尔扎克作品的?

请一位学生朗读第三段,其他同学思考。

明确:从三个方面:①整体评价其作品,认为是“一部有生命的、光亮的、深刻的书”;③从反映社会现实角度评价其作品,认为它是一部历史;③从文学角度评价其作品,认为它是“一部既是观察又是想象的书”。

(3)巴尔扎克是世界著名的批判现实主义大师,请从文中筛选出谈巴尔扎克作品对现实的批判性的句子。结合你的阅读体验.谈谈你对其作品批判现实主义风格的理解。

请两位学生筛选相关句子,其余同学作补充。另请两位学生浅谈对巴尔扎克作品批判现实主义风格的理解,如果学生回答有困难,教师可适当提示。

明确:相关的句子有:①我们在这里看见我们的整个现代文明的走向,带着我们说不清楚的、同现实打成一片的惊惶与恐怖。②这里有大量的真实、亲切、家常、琐碎、粗鄙。但是有时通过突然撕破表面、充分揭示形形色色的现实,让人马上看到最阴沉和最悲壮的理想。③这部庞大而又奇特的作品的作者,不自觉地加入了革命作家的强大行列……但仍然游刃有余。

巴尔扎克最重要的代表性作品是《高老头》、《欧也妮·葛朗台》。《高老头》以法国波旁复辟王朝时期的巴黎为背景,以高老头和拉斯蒂涅两个人物平行而又交叉的故事为主要情节,真实地勾画了19世纪20年代初的法国社会面貌,突出提示了资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系。高老头本是贪婪地聚敛金钱的能手,最后却成为金钱的牺牲品,父女关系异化为“金钱关系”。同样,在《欧也妮·葛朗台》中,作者塑造了一个贪婪、嗜钱如命的暴发户,猛烈抨击了金钱对人思想灵魂的腐蚀和摧残,深刻揭露了资本主义社会的罪恶。巴尔扎克通过作品来揭露现实,批判现实,唤起人们去改造现实。

(解说:这是一个开放型题目。以课文内容为触发点,调动学生的阅读储备,激发学生的阅读兴趣。尽量让学生独立回答,哪怕三言两语也行)

(4)这篇葬词的最后三段,作者是如何阐发自己的生死观的?

学生齐读最后三段.然后思考、交流。

明确:这三段作者预言巴尔扎克逝世的深远意义,明显地带有了自己的思想,那就是作者的生死观,“死亡是伟大的平等,也是伟大的自由”,“生前凡是天才的人,死后就不可能不化作灵魂”,这是雨果就巴尔扎克之死而产生的一种哲理性的思考。作为葬词,这便是本文的独特之处。

(5)提问:全文的基本思路如何?

明确:悼念——评价———讴歌

2.熟悉文章,把握主旨

提问:请同学们概括这篇文章的主旨?

明确:雨果深切悼念了巴尔扎克的逝世,高度评价了巴尔扎克的伟大贡献,预言了巴尔扎克逝世的伟大意义和深远影响,表达了作者积极的生死观。

3.师生共同研讨,深入鉴赏散文的情和理

(1)提问:雨果怀着什么样的感情评价巴尔扎克及其作品?

学生思考,讨论。

明确:巴尔扎克逝世,世界文坛上失去了一片光彩,法兰西民族失去了一位天才,雨果失去了一位知心友人。雨果心中无疑掀起了巨大的感情波澜。披文入情,我们不难感受到,雨果怀着深切悼念和无限敬仰的心情高度评价巴尔扎克为人类精神领域作出的伟大贡献。我们仿佛站在当年的拉雪兹公墓前.聆听雨果深沉而激昂的演说,连飘飘细雨也浑然不觉。

(2)提问:文章最后三段表达了作者什么样的情感?

明确:通过解读文意,我们分明感受到了除悲伤、怅然之外的另一种力量的存在,那就是崇高和激动.这是我们从雨果身上感受到的。“这不是黑夜,而是光明!这不是结束,而是开始!这不是虚无,而是永恒!”这句话给予我们的是悲壮,是敬仰,是对死亡的理性判断,更是对生存的哲学思考。作者的真诚、真挚、真情,给了读者巨大的感染力。

(3)教师总结:本交通过写巴尔扎克的死给人们带来的巨大影响和思考,高度评价了巴尔扎克及其作品;提出了生死观的问题,表达了悲壮、激越和无限景仰之情,理中含情、情理交融。

(解说:完成这一个步骤,学生已充分感受到本文的重要特点——理中含情,以情化理,由此突出本文的重点——情与理的融合)

五、再次播放朗读磁带,师生共同沉浸在课文的情感氛围中,充分体味课文中的情和理

六、布置作业

1.完成课后练习三。

2.阅读雨果的《巴尔扎克之死》,体会朴素的文笔所蕴含的浓烈的思想感情。

3.复习《在马克思墓前的讲话》(高一上册),试与本文作比较。

第二课时

教学目标

1.品味文中含义丰富的语句,对散文的情理进行再鉴赏。

2.运用比较阅读的方法,复习《在马克思墓前的讲话》,辨析与本文的异同,对悼词中的情和理有一个系统性的认识。温故知新,广思博取,逐步提高文学鉴赏能力。

教学过程

一、导入新课

这篇葬词文采华丽,饱含哲理,语言高度浓缩,既诗化又哲理化,充分体现了文学大师雨果的文学才华和思想深度。作品中含蓄深沉、意义深远的句子比比皆是,本节课我们将从中选取一些经典语句,反复解读,细细品味。

二、重难点解决

品味含义丰富的语句,对散文的情和理进行再鉴赏。

多媒体逐条显示如下语句,学生分组研究、探讨,教师相机点拨,提示学生运用从上篇课文学到的揣摩语句的方法。教师也可示范分析前3句,意在教给学生一些方法,后5句可由学生独立完成。

1.巴尔扎克先生属于19世纪拿破仑之后的强有力的作家之列,正如 17世纪一群显赫的作家,涌现在黎塞留之后一样——就像文明发展中,出现了一种规律,促使武力统治者之后出现精神统治者一样。

明确:体味这句话的丰富含义,可从两方面入手。一是用主干枝叶梳理法明确主干部分的核心是:巴尔扎克是一个作家序列的代表者,枝叶部分显示,这个代表者是当时人们思想、精神的统治者;二是明确破折号的作用,从研究规律来理解句子含义。作者高度赞誉巴尔扎克,把他看成一个比武力统治者更伟大的精神统治者。

2.他的一生是短促的,然而也是饱满的,作品比岁月还多。

明确:巴尔扎克逝世时年仅51岁,他留下的作品却有91部之多,从这个方面说他的一生是丰富的,“作品比岁月还多”。但这只是表层含义,深层含义是巴尔扎克的生命是短暂的,他的精神和作品将长存于世,留芳万载。

3.在我们这样一个时代里,一个伟人的逝世,不时地使那些疑虑重重受怀疑论折磨的人对宗教产生动摇。

明确:这句话的理解要结合内外语境来领悟含义。“这样一个时代”是指法国从七月革命到1850年这一时期,也就是雨果生活的时代。当时.有数不清的黑暗与罪恶.因此也有数不清的对现实不满的人们;而伟人的逝世,将进一步警醒和启迪进步的人们,使他们对现存世界的一切产生怀疑和动摇,巴尔扎克以其高尚的人格和伟大的作品,唤醒了一批人。

4.对我们来说,一切虚构都消失了。

明确:重点揣摩“虚构”一词的含义。这里包含两层意思:一是巴尔扎克的逝世,表明他创作生命的结束,他不能再给人们创造小说这一“虚构”世界了;二是巴尔扎克的逝世,是一件真实的事情.提醒人们直面这一伟大的死亡。

5.一部了不起的书,他题作“喜剧”,其实就是题作“历史”也没有什么……

明确:这句话高度评价了巴尔扎克作品的现实主义精神。雨果把《人间喜剧》看作一部浓缩的历史,使人们从中看出“整个现代文明的走向”。

6.伟人们为自己建造了底座,未来负起安放雕像的责任。

明确:巴尔扎克这位伟大的人物,用他自己的作品,给自己安装好了坚实的底座,打好了扎实的基础,未来的人们,一定会给他塑起一尊尊有形无形的雕像,以表达对他的尊敬和怀念。

7.上天在让人们面对崇高的奥秘,并对死亡加以思考的时候,知道自己做的是什么?死亡是伟大的平等,也是伟大的自由。

明确:面对巴尔扎克这样的伟人的辞世,雨果在这里感慨万千,不由得思考生与死这样重大而沉重的主题。他认为在死亡面前人人都是平等的,自由的,巴尔扎克的逝世,触动了许多人去思索生死问题,把巴尔扎克当作坐标,思考活着的真义。

8.这不是黑夜,而是光明!这不是结束,而是开始!这不是虚无,而是永恒!

明确:作者用排比句,语调铿锵,激昂慷慨地指出巴尔扎克逝世的深远影响。巴尔扎克的逝世固然让人悲哀,使人们觉得似乎是黑暗的降临,某种无言的结束,一切似乎消失,但它给人们更多的是悲痛之后的无穷力量,它预示着光明的到来,代表一个新时代的开始,象征着一种永恒。

(解说:语言是鉴赏评析的依据。这些语句是形象化的语言,却蕴含着丰富而深刻的哲理;是蓄满诗意的语言,却洋溢着思辨的光辉;它不像形式逻辑那么严密,但又有一定的必然性可循;它不像画面那么直观,却能引起举一反三、由此及彼的丰富联想。在品析的同时,这位伟大的致词者华丽的文采,深邃而博大的思想,崇高而光辉的人格,同时展现给了我们。教师提示学生在学习作品的同时,更应该学习他们人格的伟岸)

三、课文总结

雨果用诗一般精湛的语言描绘了巴尔扎克的创作.赞誉了巴尔扎克高贵的品格和深邃的思想,再现了一位非凡的文学家、思想家、哲学家以及革命者的形象,使这个形象永驻人们心中。雨果的语言凝重中透着隽永,深沉中显出壮丽,冷静中掩着奔放。在缅怀巴尔扎克的同时,我们充分领略到这位语言大师的非凡魅力。他们是法兰西的骄傲,更是全世界人们的骄傲。

四、布置作业

1.鲁迅先生于1936年10月17日去世,10月22日在上海胶州路万国殡仪馆,鲁迅葬礼隆重举行。假如你亲临现场,你会想到很多很多,想到先生的作品,想到先生的人格,想到先生忧国忧民的博大情怀,想到先生荷戟独彷徨的无奈与悲哀……请你为鲁迅先生写一篇葬词。

2阅读《读本》《在陈嘉庚先生墓前的沉思》一文,作者在陈嘉庚先生墓前沉思什么?具体说说作者展开联想的具体思路。

板书设计